Por Eduardo Luis Aguirre

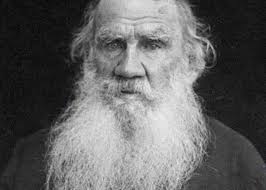

Muchas veces los clásicos interpelan a la criminología con más rigor que los textos específicos. La pluma austera y potente de León Tolstoi delinea en un cuento breve una semblanza articulada alrededor de las grandes preguntas que los críticos formulan históricamente. El sentido del castigo, el sistema de justicia, la cárcel, el delito, la reacción social, la condición humana transformada en cuerpos anónimos, envejecidos, mortecinos que se agolpan en las catacumbas del estado.

En “Dios ve la verdad pero no la dice cuando quiere” (*), el estilo realista del gran literato ruso del siglo XIX nos concita al sufrimiento atroz, injusto, de un comerciante, un joven padre de familia llamado Iván Dimitrievich Aksenov, acusado injustamente por un crimen que no cometió. El padecimiento del personaje se traduce en un juicio que el lector debe imaginar en su fugacidad letal, y se completa en la ordalía de un enclaustramiento en las cárceles siberianas del zarismo. Años y años de soledad, la invocación a un Dios que no interviene en su cadalso, el extrañamiento de su familia, la memoria lacerante de una mujer y sus niños que maduran sin que el cautivo pueda imaginarlos, mientras envejece y se agrieta en ese extremo gélido. Cuando finalmente se descubre que Aksenov no había cometido aquel asesinato, él mismo declina la posibilidad de volver a los suyos. Piensa que ni siquiera ellos lo reconocerían después de décadas de sórdido hacinamiento. El preso muere. Solo. En un confín boreal, en un páramo infinito. Gris. Marchito. Sin consuelo. Sin rencor. Sin Dios.

(*) Cuentos escogidos, Editorial LEA, Buenos Aires, 2019.