Por Eduardo Luis Aguirre

Hay una caravana de funcionarios del Ministerio de Economía argentino en Washington, esperando desde hace días, ansiosamente, una respuesta favorable del Tesoro norteamericano al pedido argento de urgente ayuda financiera. En estas reiteradas y crípticas trevesías se terminan desdibujando los objetivos, las verdaderas intenciones, lo que se juega en esos encuentros bilaterales, el contexto de la potencia que debería ensayar el salvataje y la magnitud de lo que se negocia. Las informaciones son escasas y las conjeturas se multiplican. El gobierno de Trump no la tiene fácil. Ayer recrudecieron las protestas sociales, esta vez en Chicago, lo que provocó la intervenciín interna de las fuerzas armadas. Por otra parte, los productores del agro estadounidenses reniegan contra la eventual ayuda económica a Argentina, a quien consideran una competidora directa. Otros ciudadanos de aquel país, que pudieron presenciar en forma remota la presentación delirante de Milei en un concierto desquiciado, se preguntan las razones en virtud de las cuáles se le estaría prestando desde su país 20 mil millones de dólares a semejante personaje. Dos precisiones. Esa cifra, con la que se especuló en un principio, parece carecer a esta altura de una vigencia real. Luego, las adjetivaciones mediante las que esas voces se refirieron al mandatario argentino fueron mucho menos amables de las que nos animamos a pronunciar. Razones no les faltan, debemos reconocerlo. En este tracto prolongado de las negociaciones en curso, el financista y Secretario del Tesoro Scott Bessent intentó llevar tranquilidad a sus críticos, justificando la probable ayuda en razones geopolíticas y negó de plano en una entrevista que la misma tuviera la intención de ayudar a los estadounidenses ricos en nuestro país. O sea que toda extrañeza o alerta no nos debería resultar ociosa.

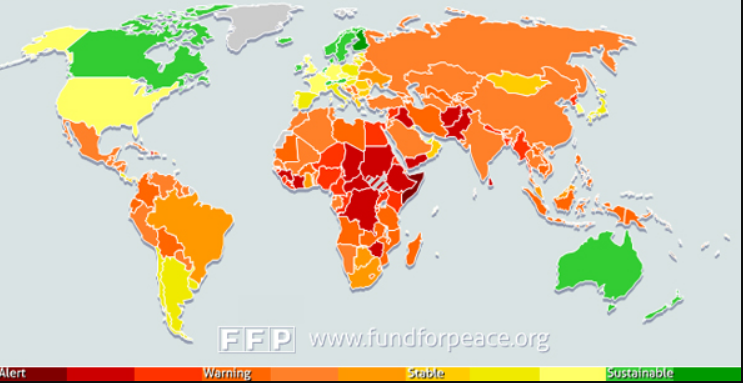

Se trata de los Estados Unidos, un país avalado por casi cien" intervenciones humanitarias" en distintos países durante las últimas décadas. Sobre este aspecto es imprescindible iluminar un comentario apendicular, mucho menos explícito que efectuara Bessent a la prensa refiriéndose a la eventual ayuda a la Argentina. Estados Unidos no quiere, dijo el funcionario, "que haya más estados fallidos" en la América del Sur. Es obvio que el otro experimento al que consideran agotado es Venezuela. Pero lo que estremece es que alguien de su jerarquía esbozara la hipótesis de la Argentina como un estado falllido. Nunca antes alguien lo había conjeturado. El estado fallido es una categoría que nace con la unipolaridad del mundo, la hegemonía neoliberal y la derrota de los socialismos reales. En medio del auge globalizador y la depredación planetaria, las nuevas democracias gestivas de fines de los 80 y principios de los 90 revirtieron las lógicas de convivencia mundiales. El atentado del 11 de septiembre de 2001 en EEUU fue el pretexto ilegal para conferir jurisdicción universala la OTAN, transformada ahora de alianza defensiva en ofensiva. El capital irrumpió con nuevas liturgias y retóricas. El capital social, la gobernanza, la erosión de los nacionalismos en nuevo mundo unificado por las lógicas y la filosofía neoliberal. Bessent no pudo haber hecho esa alusión a nuestro país por mera casualidad o por un yerro discursivo. Rodrigo Castellanos explica en el sitio El Orden Mundial las implicancias dominantes del concepto engañoso de estado fallido. "Un Estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Eso puede deberse a que ha perdido el monopolio de la fuerza, sufre un vacío de poder, legitimidad disputada o instituciones frágiles, o carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos, entre otras causas. Con todo, este término es polémico y su definición no está clara.

El concepto de “Estado fallido” surgió en los años noventa y está ligado al contexto de ese momento. Tras la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a apoyar política y económicamente a países en profundas crisis institucionales. Desde entonces, hablar de Estados fallidos siempre ha sido polémico porque, según algunas interpretaciones, implica discriminar a ciertos países, como Somalia o la República Democrática del Congo, frente a otros supuestamente exitosos. Mientras la academia debatía sobre ello, el término se ha normalizado en política y medios de comunicación sin una definición asentada.

En términos generales, los Estados fallidos se caracterizan por su incapacidad para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional. Pero son características tan amplias que pueden aplicarse a países con rasgos y situaciones muy distintas. Dos Estados que se han calificado como fallidos son Venezuela y Haití, que sufren crisis políticas, económicas y humanitarias. También Yemen, devastado por la guerra, Sudán del Sur, independiente desde 2011 y que apenas ha empezado a desarrollar sus instituciones, o Somalia, lastrado por el terrorismo y el desgobierno". Podríamos seguir enumerando otros estados fallidos como la Antigua Yugoslavia, Somalia, Siris, etcétera. En todos los casos, la influencia del concepto no fue para nada iinocua. ¿O no recordamos que durante e inmediatamente después de la crsis de 2001 distintos observadores políticos e intelectuales de diferente procedencia aisgnaron esa consideración desdeñoa a ciertas provincias argentinas, a las que consideraban "inviables" y respecto de las cuales sugerían su unificación con otras análogas? Debería habernos avergonzados. Esas Provincias fueron justamente las que sostuvieron las mayores luchas y las cruzadas´picas para salvaguardar la independencia de la Patria e principios del siglo XIX. El hecho de que se haya utilizado esa referencia por parte del responsable del tesoro americano equivale a señalar que la gran nación del Sur puede llegar a ser inviable si no sigue los lineamientos imperiales. Dicho en otros términos, quedar a expensas de las "operaciones humanitarias" que, claro está, siempre se emprenden invocando valores como la democracia (cada vez menos), la libertad y la justicia. Los países pallidos deben afrontar esos padecimientos. Y quienes han acampado en Washington son los mayores vendepatrias que recuerde la memoria popular. Una vez más, las consecuencias futuras de la pretendida ayuda no pueden menos que despertar alarmas legítimas.