Por Eduardo Luis Aguirre

La globalización ha sido puesta definitivamente en entredicho. Si finalmente fuera repudiada por los pueblos del mundo se habría convertido en el paradigma más fugaz que disciplinó la coexistencia humana a lo largo de su historia. El inédito conflicto por el comercio y la preeminencia de monedas no hace más que ratificar la vuelta de los nacionalismos como forma de contrarrestar intereses que están más allá de las fronteras de los países, aunque en la superficie del conflicto aparezcan sólo dos potencias protagonizando un antagonismo sin cuartel.

Recordemos que la nación como categoría histórica implicó el reagrupamiento moderno de sociedades que habían desarrollado una burguesía, por ende, un mercado interno, una moneda de curso legal, reglas jurídicas y creencias compartidas, ejércitos regulares y sentimientos y tradiciones comunes.

Las potencias occidentales, en ejercicio de la curatela cultural del resto del mundo siempre exhibieron a los nacionalismos como ejercicios de repulsa a los distintos, como una exaltación de determinadas virtudes, imaginarias o no, excluyentes, intolerantes y militaristas. Una concepción del poder alejada en general de los cánones de las democracias formales decimonónicas. Por eso es que todos los nacionalismos han sido puestos en tela de juicio sin distinción alguna, lo que da la pauta de la profundidad de la influencia de la cultura política originariamente eurocéntrica. El desprestigio de las democracias apareció durante la historia de manera insularizada. Se la criticaba desde el marxismo y desde el fascismo. Todo lo que estuviera por fuera de la manualística del liberalismo en cualquiera de sus versiones generaba, como mínimo, la prevención de los observadores. Por eso es tan frecuente la recurrencia a llamar nacionalismo a cualquier expresión política que se oponga a las coordenadas de los padres fundadores de las coordenadas burguesas. En ese limbo caben Orban y la ultraderecha alemana, Vox y los neonazis ucranianos, pero también los populismos o democracias populares del Sur de América, algunos países del Tercer Mundo, Trump y el peronismo.

El enfrentamiento singular entre Estados Unidos y China nos remite en tiempo real a una reflexión sobre los nacionalismos que, no por olvidada, ha perdido actualidad. Al contrario. Esa reflexión, que ensaya una mirada capaz de contemplar la realidad de países opresores y países oprimidos sigue siendo una guía que ilumina cualquier confusión interesada.

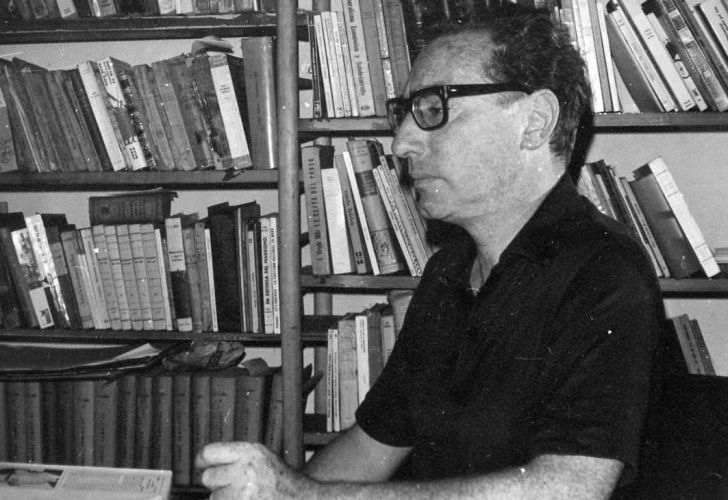

Escribe Jorge Abelardo Ramos: “En el siglo XIX la cuestión nacional se planteaba en los países rezagados de Europa -Alemania, Italia, Polonia, etc.-. Los movimientos nacionales en el siglo XX, en cambio, no se manifiestan en Europa sino fuera de ella, esto es, en los países coloniales y semicoloniales, donde aparecen no en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas internas sino por la crisis mundial del imperialismo que los oprime. En tales condiciones, los movimientos nacionales de los países atrasados ya no libran su lucha contra el feudalismo interno sino contra el imperialismo exterior, al que debilita en sus propios cimientos. Para desmentir a aquellos que confiaban en una progresiva "pacificación" y "ablandamiento" del imperialismo a causa de la prosperidad adquirida después de 1945, sus rasgos agresivos y expansivos no han hecho más que aumentar” (1) Si esto acontecía al inicio del “estado de bienestar” europeo de posguerra, no ha de insumir esfuerzo alguno señalar los nacionalismos reaccionarios en este cambio de era.

Trotsky, por su parte, completó en su momento esta necesaria diferenciación: "El imperialismo sólo puede existir porque hay naciones atrasadas en nuestro planeta, países coloniales y semicoloniales. La lucha de estos pueblos oprimidos por la unidad y la independencia nacional tiene un doble carácter progresivo, pues, por un lado, prepara condiciones favorables de desarrollo para su propio uso, y por otro, asesta rudos golpes al imperialismo. De donde se deduce, en parte, que en una guerra entre la república democrática imperialista civilizada y la monarquía bárbara y atrasada de un país colonial, los socialistas deben estar enteramente del lado del país oprimido, a pesar de ser monárquico, y en contra del país opresor, por muy democrático que sea" (2). Como vemos, el nacionalismo adquiere una determinada característica en los países opresores y otra bien distinta en aquellas naciones envueltas todavía en la construcción de una revolución nacional, donde los movimientos nacionales y populares son capaces de construirse en base a las demandas equivalenciales de pueblos en pugna con la oligarquía y el imperialismo. La imagen de estos nacionalismos imperiales que más fácilmente se nos representa es la de Trump en su versión recargada actual. Pretende sojuzgar, dominar, crear un nuevo espacio vital, escamotear territorios y recursos, amenazar por el agua, el comercio y la tecnología y hasta intenta generar posibles virreinatos del siglo XXI, como acontece en la Argentina. Es un nacionalismo que representa a trabajadores e industriales, pero fundamentalmente a poderosas corporaciones, multimillonarios y un gigantesco complejo militar industrial, al cual no duda en utilizar.

- Historia de la Nación Latinoamericana, Peña Lillo, 2ª edición, 2011, p. 383.

- , Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina, p. 57.