Por Eduardo Luis Aguirre

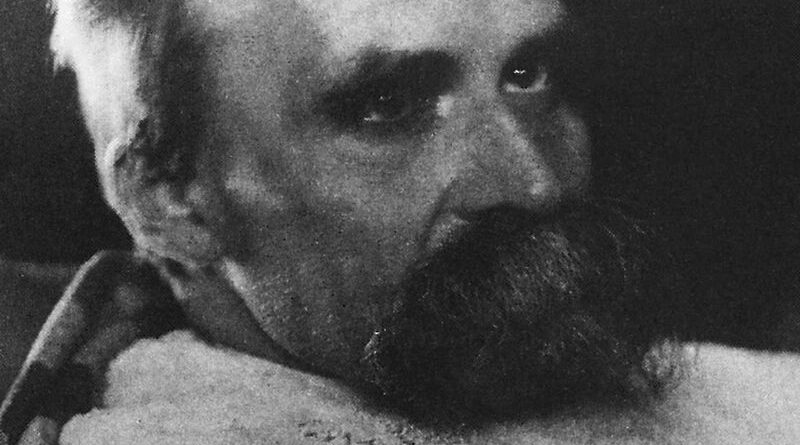

No han sido pocos los filósofos que han intentado con diversos argumentos vincular el fantasma de la soledad con la angustia y la amargura. Por supuesto, que con esa finalidad hayan elegido para ejemplificar su tesis a Friedrich Nietzsche no puede sorprendernos. La existencia tortuosa del Loco de Turín, del genio de Röcken, el pensador alemán nacionalizado suizo hijo de pastores protestantes viene como anillo al dedo. Es cierto que los últimos y dramáticos tiempos del creador del Anticristo en Basilea transcurrieron en un contexto de indiscutible incomunicación. Pero sus años de producción intelectual más brillante no estuvieron signados por una pasión triste asimilable a la soledad. Por el contrario, Nietzche reconocía por entonces a la soledad nada menos que como “una exigencia del filósofo” (1).

Podría, de esta forma, recolectar infinidad de intentos por asociar la soledad a un estado abisal que el ser humano debe revertir a riesgo de sucumbir ante una existencia antinatural.

La discusión recobra sentido y actualidad luego de que una pandemia de connotaciones históricas se abatiera sobre la humanidad. Miles de millones nos encontramos, de pronto, solos. Solos sin saber estar solos. Solos frente a un espejo que nos devolvía una imagen que no conocíamos y que a duras penas podíamos soportar. Las pulsiones por la libertad eran una suerte de coro genuino, era el hombre reclamado por la reapertura de su condición comunitaria. Pero la soledad obligada fue un punto de amarre que le puso un largo freno a los desbordes ilusorios de un capitalismo que sigue impulsándonos hacia la felicidad interna. Esa direccionalidad no es accidental. Engloba un proyecto de vida que incluye desde luego el aborregamiento de los sujetos, el desdén por el ejercicio palpitante e inmensamente rico del pensar. Para esto también hubo tiempo durante el llamado acontecimiento pandémico. En muchos casos, dependió de nosotros, los humanos, que transformáramos esa situación que intuíamos subterránea y oscura en un territorio magníficamente libre.

Ha dicho Francesc Torralba, autor del libro “El arte de saber estar solo”: "La soledad es un antídoto a la banalidad y a la superficialidad". Explica el escritor que el objetivo de su trabajo es lidiar con el tópico de que la soledad por definición es negativa, un aspecto que nos margina y nos separa de los otros. Torralba no abjura, desde luego, de lo común. Sólo defiende la soledad creativa (2). No como un estado permanente, pero sí alternándolo con la vida en compañía de los otros. Esa soledad creativa es la que han practicado los grandes maestros espirituales. Entre ellos siempre hay alguien que ha practicado el silencio y la soledad con mucha frecuencia, como Jesús, que antes de predicar estuvo cuarenta días en el desierto. Ya hemos escrito sobre el desierto. Sobre el desierto como pródigo campo de ensayo del pensamiento. Miremos ahora la soledad desde una perspectiva que trascienda la banalidad que impone un sistema de vida que se ha profundizado al mismo tiempo que se definía un mundo unidimensional donde el pensamiento filosófico parecía desdeñarse.

Tampoco los Mil días en la montaña escritos por Ignacio Castro Rey remiten a una sufrida soledad como el rasgo más saliente de un libro exquisito que nos reencuentra con la condición humana a cada párrafo. La soledad también puede ser esta indescriptible intensidad, esta notable pulsión de vida. "Se intentó ir tan lejos como para pordel volver de otro modo, reinventando el copromiso con la superficie contemporánea". "Cómo no, una imaginería romántica acompañó la andadura por aquel paisaje escarpado""Se podía resumir el objetivo de aquella andadura en algo bastante sencillo: darle forma a una impenetrabilidad vivida como pulpa de toda experiencia". (3)

La soledad no es un calvario, tampoco una condena, una elección peculiar o la compulsión a la que conduce la locura. La soledad es, por el contrario, una virtud diáfana, creativa y armónica. Es el espacio imprescindible del filósofo, el ámbito incomparable para poner a prueba los límites existenciales y las fronteras del pensamiento propio. La soledad posee la rigurosidad ecuménica del desierto y nos pone de cara a nuestro propio ser y nuestro propio estar. Es el hacer humano por excelencia. La consumación innovadora de ensayar una mirada sobre el sentido mismo de la vida. El silencio imprescindible que nos dota de la permeabilidad, el panorama y las palabras. Que nos permite fijar la atención de manera pasional, selectiva, rigurosa. Elegir el comienzo y el fin de una forma de transcurrir los momentos hasta presumirlos interminables. De alejarnos de la masificación abreviada que nos aliena a cambio de fútiles intercambios sonoros que seguramente olvidaremos a la mayor brevedad. La soledad es la epifanía que se presenta como curiosidad o recuerdo, como duda o libre asociación, como extrema sensación de enorme humanidad y afectos próximos. Es el marco que es capaz de herir las rutinas prefijadas por el capital, porque en esa introspección preguntamos, articulamos, asociamos, nos rebelamos, distinguimos el cercano placer del vacío oscuro del consumismo insaciable. La soledad elegida es una mirada placentera, abarcativa, que nos entrama con lo que admiramos y con un pensamiento conjugado, capaz de convocar recuerdos, sentimientos y tradiciones, de invocar un pensador o un poeta que aparece de repente, de soltar las mejores estrofas para tantas y tantos que, paradójicamente, recuperan en esos momentos tan propios una presencia intensa, ávida, compañera. Un ejercicio de liberación intenso capaz de trascender al afuera. Esa gimnasia infrecuente, de multiplicarse, haría que distinguiéramos mucho mejor el bien y el mal, lo humano y lo no humano, la necesidad de recuperar la proximidad, la necesidad de los diálogos y las griegas tertulias, el estar siendo como ejercicio postural tendiente a preservar el equilibrio superador del cosmos.

(1) https://elvuelodelalechuza.com/2018/06/23/nietzsche-y-la-busqueda-de-una-amarga-soledad/

(3) Mil días en la Montaña (roxe de sebes) Ed. Fronterad, Madrid, 2019, p. 16, 18 y 19.