Por Eduardo Luis Aguirre

Si bien es una categoría que se utiliza en política internacional como amenaza de que un país poderoso y desbocado es capaz de apelar a cualquier medio para imponer sus intereses, incluso la fuerza bruta, la “teoría del loco” resuena con lógica propia una vez conocido el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner en las primeras especulaciones de algunos medios que habilitaron las peores lógicas y retóricas de la democracia argentina.

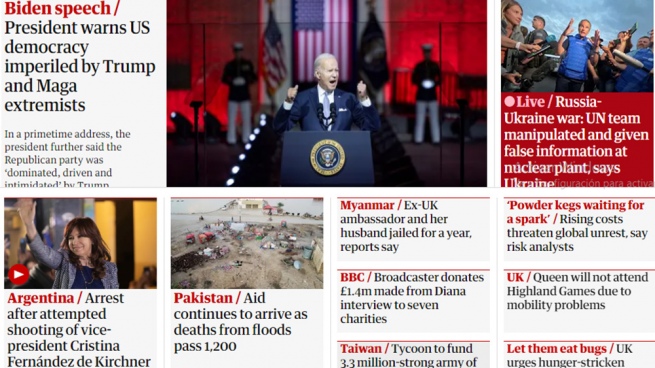

Recapitulemos. La reacción de Alberto Fernández fue la esperable en un presidente de la República en la que se había perpetrado un par de horas antes un atentado de dimensiones escalofriantes y que supo desde el primer momento que deberían intervenir jueces y fiscales de Comodoro Py cuyas percepciones, prejuicios y vínculos con oscuros servicios de inteligencia han hecho historia en la política argentina de los últimos años. El episodio conmueve al mundo, sacude la democracia argentina y no tiene demasiados antecedentes en el devenir reciente en lo que va del siglo. Los intentos que se conocen hasta ahora tienden a hacer aparecer al presunto agresor como un sujeto extravagante, una anomalía, una suerte de lumpen con claras definiciones antidemocráticas, pero en definitiva un “extraño” que ha causado un exabrupto individual. Un Oswald a la criolla no sería una hipótesis descabellada en esta lectura apresurada y obviamente interesada. La teoría del impulso solitario de un loquito es una insinuación tan peligrosa como la innegable importancia de la preservación de la salud del detenido. Guste o no, Cristina estuvo arropada siempre del afecto popular. Nada hacía prever ese desenlace en la Argentina pionera de las ágoras permanentes y el ejercicio de la movilización popular como tradición política. Cuando las democracias occidentales tambalean frente al torpedeo de las mismas corporaciones que se encargan de agredirlas en todo el mundo, este país austral tiene los reflejos para volver a ganar la calle y ejercer una democracia directa impecable y pacífica cada vez que ello resulta necesario. Cuesta creer que un atentado sea solamente producto del accionar de un desequilibrado ocasional. Y si así lo fuera, es bueno recordar las consecuencias que deparan no solamente lo que algunos llaman "discursos de odio" con discutible precisión conceptual, sino también las prácticas antidemocráticas, fascistas, los discursos racistas y binarios del tipo del gobernador santiagueño, el "ellos o nosotros" y centenares más por el estilo. Lo que se ha consolidado en los últimos años no es solo un constructo del orden de los sentidos. Es una ideología dogmática y profundamente excluyente. Una teología política. según lo expresa José Luis Villacañas: "La mayor significatividad de asociar el neoliberalismo con una teología política reside en desmontar el supuesto de que el neoliberalismo tiene algo que ver con la libertad y por lo tanto desenmascarar una ideología que en el fondo incorpora su semánthema de libertad, pero que es profudamente totalitaria, dice el autor. El neoliberalismo es el totalitarismo de nuestros días y en este sentido, se construye con la aspiración de toda teología política, que es constituir una teología política". El hecho es lo suficientemente grave como para concitar un estado de alerta y reflexión. Deberíamos pensar si no estamos frente a evidencias inequívocas de que el campo popular viene perdiendo una batalla cultural decisiva y necesita revertir esa tendencia a puro pensamiento, porque está en juego algo tan importante como la convivencia armónica común.