“Educar es un acto de amor, por tanto, un acto de valor” (Paulo Freire)

Las luchas sociales que se dan al interior del capitalismo transmoderno suelen no contemporizar con las categorías canónicas del marxismo ortodoxo. En muchos casos, esas tensiones reconocen nuevas formas y prácticas políticas en la que los sujetos sociales más dinámicos son movimientos que no se caracterizan por la unidad monolítica de su ideología o su extracción de clase, sino por la singularidad de los reclamos que los unifican y por la valoración de una práctica política en la que la educación sobreviene como una dimensión trascendental de estas nuevas contiendas sociales.

Esa educación, en tanto instrumento fundamental para la liberación nacional y social, supone un espacio de permanente conocimiento colectivo y emancipador, alternativo a las pedagogías de la colonialidad que analogizan el conocimiento con el poder que se traduce en educar a un colectivo ignorante. Se trata de una nueva episteme, que viene desde las bases mismas de la sociedad y que se expresa particularmente dentro de los movimientos sociales, nuevos sujetos políticos con capacidad transfor de transformación emancipatoria.

Allí crecen, se multiplican y se consolidan espacios libres de conocimiento popular, encarnados en experiencias colectivas de lectura, grupos de estudio, talleres, seminarios y clases autogestionarias, horizontales, profundamente críticas, dirigidas desde las comunidades y movimientos sociales. Esos ámbitos de educación emancipadora superan indudablemente la epistemología tradicional de la escuela, que durante décadas ha reproducido las formas de dominación y conservación establecidas por sociedades profundamente injustas y asimétricas.

Estas gestas colectivas, populares, dinámicas y contrahegemónicas no son tanto el producto de un esclarecimiento teórico y una unidad de concepción política, cuanto del amor por el prójimo y un nuevo concepto de alteridad.

El amor, en este sentido, encarna una nueva forma educativa, fraternal, cuestionadora de la razón meritocrática, expresamente crítica del egoísmo, la competencia individualista y la racionalidad normalizadora.

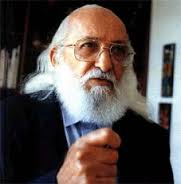

La normalización colonial es un proceso histórico donde la escolarización está asentada sobre el criterio de la homogenización de singularidades. Sobre la consigna de gestos claros de disciplinamiento y anulación del pensamiento crítico. El examen, la vigilancia permanente, el control de los cuerpos y de los tiempos, las sanciones y los “premios” constituyen lo que Dussel denomina La Totalidad pedagógica dominante, que reproduce las formas de opresión en la búsqueda de la obtención de un producto cultural y social que debía parecerse al hombre blanco europeo. Una ética de la liberación, en el plano educativo, debería trascender el eurocentrismo pedagógico y epistemológico, y rescatar la amorosidad como gesto político fundante de una educación liberadora. Lo educativo debe convertirse en un instrumento de permanente construcción y revisión de nuevos sentidos: aquellos que nos habilitan a pensar, una vez más, los espacios educativos como espacios críticos a toda forma de exclusión. Tal como decía Paulo Freire, en el recorrido de estos caminos de búsquedas transformadoras la esperanza es lo que mueve: No hay búsqueda sin esperanza, y no la hay porque la condición del buscar humano es hacerlo con esperanza. Porque la esperanza, como gesto de transformación política, no es lo último que se pierde, sino lo primero que se gana.